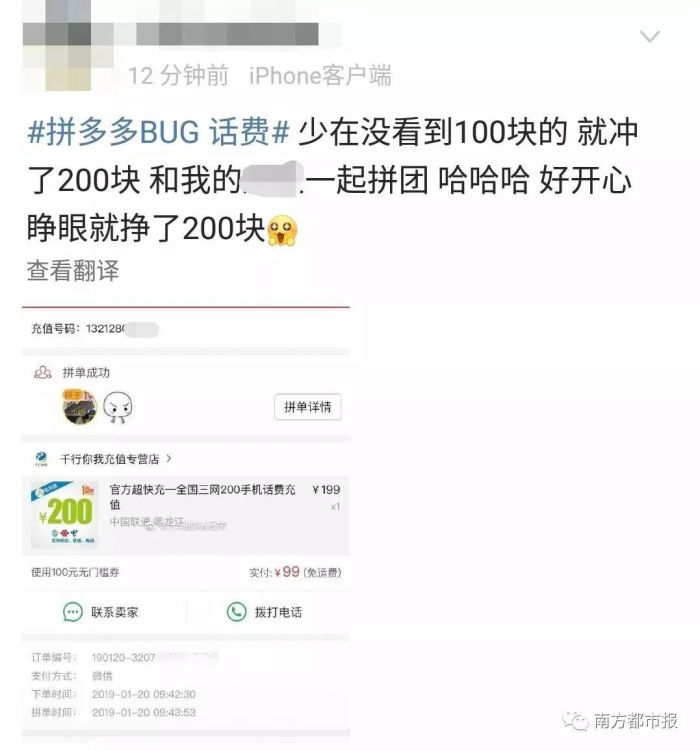

月20日凌晨,拼多多被曝出现巨大漏洞,用户可领100元无门槛券,有大批用户利用无门槛券充值话费、Q币。

根据网络上流传出多张微博、百度贴吧以及QQ群内的聊天截图显示,有专职“羊毛党”发现这个漏洞后,为了避免拼多多平台追究,便将该漏洞信息大肆传播,半夜四处打电话找人“薅羊毛”。

记者发现,20日上午9点,拼多多已将相关优惠券全部下架。

至于拼多多的损失,此前网络流传的损失数字是超过200亿元,甚至有网友担心“拼多多会不会一夜倒闭”。

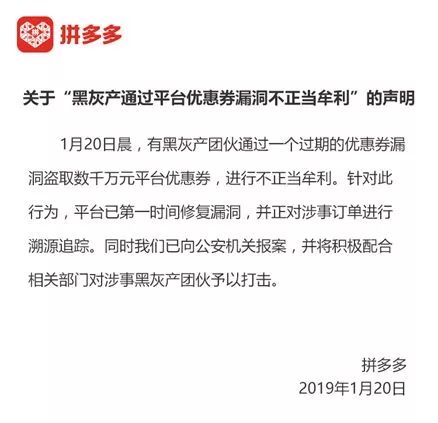

拼多多官方回应

1月20日中午12点多,拼多多则发表“关于“黑灰产通过平台优惠券漏洞不正当牟利”的声明”,表示被盗取了数千万元平台优惠券,声明具体内容如下:

“目前平台正对涉事订单进行溯源追踪,并将根据警方调查结果对相关订单做出最终处理。平台消费者原本正常领取的优惠券不受影响。”拼多多新闻发言人井然表示。

为此,记者联系上北京大学法学院副院长、博士生导师薛军教授、中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍,请两位专家重点围绕利用漏洞获取优惠券的行为进行了法律分析。

▌普通用户是否承担法律责任?

事实公布后,领到优惠券的普通用户也苦喜参半,不免产生了许多担忧的情绪,自己正常在拼多多平台上领到的优惠券,到底能不能有效使用呢?

北京大学法学院副院长、博士生导师薛军教授说,“鉴于拼多多作出的声明,普通用户在此前正常领取的优惠券应不受影响。商家为了吸引用户而发放优惠券属于正常的商业行为,性质上属于要约,用户合法合规领取优惠券,属于承诺,一旦领取,双方达成合意,相应的优惠券即属于用户正当权益,商户不能无故取消。但如果商户本来没有发放优惠券的意思,但因为业务策略漏洞,被用户领取,那么性质上构成因为意思表示错误而成立的赠与合同,商户可以主张撤销相关的赠与合同,用户所获得的优惠券构成不当得利,应该返还。”

“此次事件中,普通用户少量领取优惠券,其领取的优惠券所得一般认为属于不当得利,应及时予以返还。不过,若是在事实公布后还继续领取优惠券的,就构成盗窃罪的行为。对待普通网民不宜扩大刑事责任追责范围,还是应以教育为主。” 中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍分析到。

▌“羊毛党”承担何种法律责任?

“这个事件中,需要注意的问题就是羊毛党(或黑灰产业者)利用此次漏洞,恶意获取利益,这构成了侵占他人权益的不当得利行为,应该要返还其所得。如果侵占数额巨大,也就是很特殊很极端的情况下,相当于盗窃行为,可能需要承担相应的刑事责任。” 薛军分析此事件中的主要问题。

“除了自己领优惠券,还到处大肆传播此漏洞信息,也可能单独构成传授犯罪方法罪,或应受到扰乱市场秩序的行政处罚。所有交易记录,资金使用都有源头可寻,要从领取数量,以及恶意程度,例如领取数万,都购买了游戏币或充值话费,来分析问题根本所在。”朱巍认为这种行为还会影响到个人信用。

自2019年1月1日起施行的《中华人民共和国电子商务法》第四十九条规定,电子商务经营者发布的商品或者服务信息符合要约条件的,用户选择该商品或者服务并提交订单成功,合同成立。当事人另有约定的,从其约定。电子商务经营者不得以格式条款等方式约定消费者支付价款后合同不成立;格式条款等含有该内容的,其内容无效。

在此情况下,对于“羊毛党”恶意领取的优惠券向拼多多买东西,拼多多是否必须要发货的问题,薛军认为,要看这种行为是否属于有效的支付价款行为。“在拼多多已经发布声明的情况下,实则上已经提出了抗辩,认为相关的优惠券是无效的,不能用来进行价款的抵扣,若是羊毛党利用漏洞恶意领到的优惠券进行消费,这种情况下,不能认为买卖合同已经成立了。”

薛军指出,恶意利用系统漏洞获取的优惠券,不能有效地折抵相应的付款义务,所以应该视为未完成付款义务,不受电商法第49条第2款的约束。合同没有成立,商家可以不发货。

最后,朱巍提醒,“大家不要忘记前几年发生的许霆案,银行卡里面多出来的钱,不是自己的钱,一旦用了,盗窃罪是很难逃脱的。”

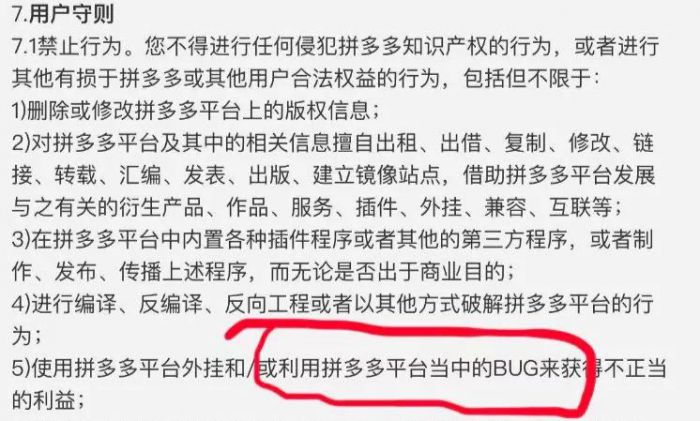

不过,《拼多多服务协议》的用户守则“禁止行为第五条”这样写到:使用拼多多平台外挂或利用拼多多平台当中的BUG来获得不正当的利益,此举有损于拼多多和其他用户的合法权益。

目前的问题或许是,如何来界定BUG?

近几年,“羊毛党”的行为逐渐被人们关注。有人说“羊毛党”利用规则、赚取平台间信息不对等的差价属于合法但不合理的行为;也有人说“羊毛党”大规模、恶意“薅羊毛”的行为直接造成商家和消费者的巨额损失,属于不合法行为。那么,对于“羊毛党”这一藏匿与电商平台背后的特殊群体,到底是“黑”还是“灰”呢?

此前,中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领在接受每日经济新闻记者采访时表示,判定“羊毛党”的行为是否构成犯罪可以从两个角度来看:一个是交易行为是否属于虚假消费;另一方面,看是否有大规模恶意研发、使用相关软件、工具进行批量注册下单的行为。

不过,有些“薅羊毛”行为本身并不违法,是处于灰色地带,在法律上对他们进行打击是不太可能的。

类似的观点也得到其他专家的认同。一位律师也认为,“薅羊毛”更多属于商业行为,不宜用刑事手段来调整。

“打击羊毛党,除了根据互联网发展与时俱进地推出新的限制规定、更新立法外,更多还是需要互联网平台和商家的共同加入。”赵占领认为,一方面,设定优惠规则时更加合理,减少羊毛党的可乘之机;另一方面,平台要提高对恶意薅羊毛行为的防范和识别技术。

来源:法制网、每日经济新闻

责编:牛丽香

本文转自微信公众号:第一法商观察

benwne第一法商观察