在办理了正式抵押登记主张优先受偿权的请求权基础明确无疑,但实务中,若因办理抵押条件不具备,仅能以预抵押登记的手段加强债权保障的情况下,能否以此进一步主张优先受偿权呢?笔者将对目前接触到的银行个贷业务仅办理了预抵押登记情况能否主张优先受偿展开讨论。

一、预告登记的性质及适用范围

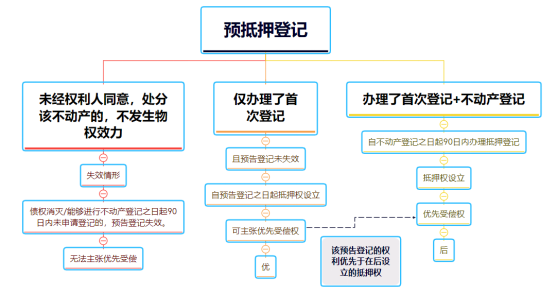

关于预告登记的效力,《民法典》二百二十一条作出具体规定,为增强将来债权请求权的实现效果,权利人可以通过预告登记,将原本仅对双方当事人有约束力的债权请求权转变为对抗新所有人的效力的特殊登记制度。但权利人在进行正式抵押登记之前并未取得物权,系物权之期待权。预告登记究其本质仍是一种债权性质,并不导致物权的设立。关于预告登记制度的适用范围,《不动产登记暂行条例实施细则》第八十五条列举了如下具体情况:(一)商品房等不动产预售的;(二)不动产买卖、抵押的;(三)以预购商品房设定抵押权的;(四)法律、行政法规规定的其他情形。本文主要针对常见的第(三)项购房人“以预购商品房设定抵押权的”,银行作为预抵押登记权利人如何主张优先受偿展开。

二、抵押预告登记享有优先受偿权的条件

在预售商品房抵押贷款中,银行通常会与购房人/借款人签订预购商品房的抵押借款合同,并对贷款所购的商品房办理抵押预告登记,且与房地产开发企业签署阶段性连带保证责任合同。如购房人/借款人未按合同约定按期偿还借款本息,银行即向法院提起诉讼,请求购房人/借款人偿还借款本息,并对办理了抵押预告登记的商品房享有优先受偿权。在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》(以下统称“民法典担保制度司法解释”)施行以前,最高院的公报案例(光大银行与陈思琦、东鹤公司的金融借款合同纠纷)认为:抵押权预告登记并非抵押权登记本身,并未使权利人获得现实的抵押权,预告登记权利人不能基于抵押权预告登记对抵押物享有抵押权,进而主张对抵押物享有优先受偿权。但2021年1月1日起《民法典担保制度司法解释》施行后,最高法院关于商品房抵押预告登记权利人不享有优先受偿权的观点,不应再有参考价值。《民法典担保制度司法解释》第五十二条规定:“当事人办理抵押预告登记后,预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿,经审查存在尚未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形,导致不具备办理抵押登记条件的,人民法院不予支持;经审查已经办理建筑物所有权首次登记,且不存在预告登记失效等情形的,人民法院应予支持,并应当认定抵押权自预告登记之日起设立”。适用该条款需同时具备以下两种情形:其一:预告登记的抵押财产已经办理了建筑物所有权首次登记;其二:抵押预告登记并未失效。

(一)抵押的建筑物已经办理所有权首次登记

根据《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记操作规范(试行)》的相关规定,不动产首次登记,是指不动产权利第一次登记。依法利用国有建设用地建造房屋的,并已合法取得国有建设用地使用权且已办理首次登记的,可以申请国有建设用地地上房屋所有权首次登记。根据《民法典》第三百九十九条第四款之规定“所有权、使用权不明或者有争议的财产不得抵押”,而不动产的所有权首次登记就是为了对不动产最初的权利归属进行记载,目的在于对不动产最初的权利归属进行初步固定,防止权属不明。首次登记的办理主要是由房地产开发公司负责办理,而通常开发公司并不会主动告知银行大证的办理情况,只能由银行积极督促开发公司在满足办证条件时及时完成首次登记,关于抵押建筑物是否办理首登,银行可询问开发公司并让其提供相关证明。

(二)抵押预告登记不存在失效情形

根据《民法典》第二百二十一条第二款之规定,“预告登记后,债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的,预告登记失效”。若购房合同被认定为无效、被撤销、解除,导致合同目的无法实现或预告登记权利人放弃债权等情形,应认定为债权消灭毫无疑问;而关于“能够进行不动产登记之日”的计算点目前在司法裁判中存在两种意见:一种是建筑物完成首次登记(“大产证”)之日起的九十日内未申请办理抵押登记的,预告登记失效;另一种因买受人/贷款人未办理所有权首次登记(“小产证”)的,不属于抵押预告登记失效情形。{如(2022)粤0105民初11627号、(2021)辽民申9194号、(2022)粤01民终4667号裁判文书}笔者支持第二种裁判观点:首先,申请抵押登记的前提是须办理房屋产权登记,取得房屋不动产权证,而办理房屋不动产权证的前提是须办理建筑物所有权首次登记。如果以办理完首次登记之日作为“能够进行不动产登记之日”的起算点,是不符合前述抵押登记办理逻辑的。其次,所有权转移登记的申请人为开发商和买受人/借款人,而非预告登记权利人(银行),若开发商和买受人怠于履行所有权转移登记义务,却由银行承担预告登记失效的法律后果,显然违反了“任何人不得单方为他人设定义务”的私法规则。最后,办理首次登记实务中只有房地产开发公司知悉办理,且其会通知抵押人办理抵押房屋不动产登记,但一般不会告知抵押权人,抵押权人既无能力也无条件随时了解与掌握建筑物所有权首次登记情况。因此,要求抵押权人在建筑物所有权首次登记之日起九十日内就申请抵押登记,对抵押权人有失公平。

三、实务中涉及的相关问题探讨

1、预告登记权利人诉讼请求如何确定?

银行作为抵押预告登记权利人无法把握抵押权能否行使的情况下,建议在提起诉讼时可以将诉讼请求表述为:判令原告对被告的抵押房产享有折价、拍卖或变卖所得的价款在抵押价值范围内享有优先受偿权;判令原告对被告房产不动产抵押预告登记有效,未经原告同意处分该房产的,不发生物权变动的效力。一般来说主张预告登记的效力与实现抵押权看似是相互排斥的两种诉讼请求,但根据最高院(2019)最高法民再152号文书裁判规则:原告在同一案件中提出两个相互矛盾的诉讼请求,但提起的两个诉要素齐全,均符合《民事诉讼法》第一百二十二规定的立案标准,原告可以在前一个诉的请求不被支持的时,退一步选择主张后一个诉的诉讼请求,在理论上称之为主位和备位之诉的合并,即预备合并之诉。陕西省子长市人民法院在(2022)陕0623民初201号判决书中,即根据案涉抵押物尚未取得建筑物初始登记,不具备办理抵押登记条件,而驳回了原告行使优先受偿权的诉讼请求,判决确定了预告登记的效力。这样行使诉权符合诉讼便利和经济的原则,使当事人最大限度获得司法救济,同时也有利于法院对当事人争议裁判的协调统一。

2、正式抵押登记前银行债权是否面临“脱保期”?

在预售商品房抵押贷款中,银行通常要求房地产开发企业承担阶段性连带保证责任。第一种条件是正式抵押登记手续已办理完毕,且贷款人收到记载有正式抵押登记信息的房屋他项权证书;另一种是抵押权预告登记手续已办理完毕,且贷款人收到记载有抵押权预告登记信息的证明文件。无论是哪种条件,其本意在于如银行能够依法对抵押物享有优先受偿权,一般银行均同意免除开发公司的担保责任。但从办理预告登记到首次登记再到不动产登记至正式抵押登记,这期间存在诸多的不确定性,若开发公司在满足预告登记条件时就免除了保证责任,其后未能及时办理首次登记,或者预告登记失效,导致银行无法主张优先受偿,甚至无法请求确认预告登记的效力,这对于银行债权的保障是极为不利的。因此在选择开发公司承担阶段性担保责任的条件时,建议银行选择上述第一种条件。笔者认为,将开发公司的责任延至抵押登记之日,一方面能够督促开发公司及时办理首次登记并告知银行和借款人;另一方面银行的债权也能得到更加充分的保障,不存在太长时间“脱保期”。但若是因为借款人拖延未及时办理房产证进而无法办理抵押登记,而要求开发公司继续承担担保责任的,这与设定阶段性担保制度的宗旨相悖,如(2021)苏09民终6923号裁判文书观点,在一定条件下,预抵押登记可产生优先受偿权的法律后果时,此时银行在完全可以实现合同目的的情况下,法院可能会驳回银行要求开发公司继续承担保证责任的请求。但此时驳回该请求仍是以银行优先受偿权成就为前提的,综上考虑,第一种设定阶段性担保的条件更能充分保障银行利益,避免债权处于“脱保期”。

3、若银行作为预告抵押登记权利人,仅诉请债务人履行债务但未请求实现抵押权,是否意味其抵押权的丧失?

根据《民法典》第四百一十九条之规定,抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权。若银行在起诉时对开发公司办理首次登记的事项并未知情,导致其未能主张抵押权,该诉讼经生效判决确认后,诉讼时效因完成其制度使命而不复存在,导致抵押权的行使期限也随之届满?最高人民法院第二巡回法庭2021年第20次法官会议纪要关于《抵押权保护期间》的探讨,给出了否定的答案,会议意见认为:当主债权已被生效判决确定时,基于“一事不再理”原则,不存在再次提起诉讼对主债权进行保护的问题,因而也就不存在诉讼时效期间重新计算的问题。在债权人仅起诉债务人而未一并起诉抵押人的情况下,诉讼时效期间制度已经不能适用,但抵押权仍有进行保护之必要。参照适用《民法典》第四百一十九条规定之精神,应当将该条扩张解释为,抵押权人应当在主债权受到法律保护的期间内行使抵押权。该受到法律保护的期间通常为主债权诉讼时效期间;当主债权经诉讼程序被生效裁判确定后,抵押权的保护期间为申请执行期间;在债务人破产时,抵押权的保护期间则为法律规定的申报债权期间。只要当事人在前述的保护期间内依法行使权利,抵押权就应受到保护。(2021)最高法民再154号判决书也采取了上述观点。因此,若银行未能在诉讼期间主张抵押权,亦能在申请执行时加以主张。

附:

曹静(实习律师)

END

审核:聂晶晶律师